甘肃省兰州市 兰州财经大学 730010

摘要:党的十九大报告指出:“坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。”可见劳动报酬和劳动生产率同步增长已成为党和政府关注的重要议题。基于此背景,本文选取2005—2019年中国统计年鉴中的国内生产总值、就业人员数以及城镇单位就业人员平均工资,运用ADF检验、协整检验、格兰杰因果检验、建立VAR模型、脉冲响应分析以及方差分解探究劳动报酬增长率和劳动生产率增长率的同步性情况。

关键词:劳动报酬;劳动生产率;同步性;VAR;ADF检验

一、引言

人类社会的生产经营活动离不开劳动要素的投入,劳动者提供个人劳动,但劳动者只有能够得到与自己的付出相对应的报酬,才会有动力继续将自己的劳动投入到生产经营活动中,从而能够提高劳动生产效率。

近年来,推进经济社会增长与增加居民收入、增强劳动生产力相结合,以及推进劳动者收入与工资水平的协调增长,早已成为我国各级党委、行业、社会组织及国家机构的共识,也是推进经济社会增长的必由之路。实行劳务回报和劳务效率的同时增长早已成为当今社会的一个重要议题,党和人民政府也深知这一问题的严重性,因此“两个同步”的出台,旨在保障群众的一切权益,推动经济社会高质量增长,保障社会公平正义,使经济社会增长质量与个人收入紧密联系,从而有效地改善劳动者的收入。通过建立一个公平、公正的收入分配体系,并且根据中国的具体情况来确定适当的工资水平,不仅能够有助于进一步提高工作效率,还能够为企业带来更好的市场份额,让员工获益,从而达成双方的共同利益。这是我国建设和谐社会的内在要求,是我们实现全面小康社会的必然选择。在对劳动报酬与生产效率进行深入研究的基础上,合理调整劳动报酬,也是我们党“立党为国,执政为民”理念的体现。

通过对《中国统计年鉴》的分析,我们期待通过使用实证模型来检测劳动报酬的增加是否会导致工人的工作效率的改善,以便更好地指导我们的工作决策。

二、文献综述

(一)劳动报酬增长和劳动生产率增长并不具有同步性

ChorFoon Tang(2012)通过约翰森协整检验发现,马来西亚的劳动力市场的收入水平与其职位的职位数量呈现出倒U形曲线的关系,这种关系比线性关系更加复杂,此外,格兰杰因果检验也证实了这种关系具有双向的因果关系。根据Jefferson、Rawski(2000)的研究,各种所有制的企业中,劳动报酬的构建与水准,与劳动产出的关系,都显示出显著的差异。钱诚与马宁(2014)对中国1995-2012年间的劳动报酬增长与劳动产出的关系进行了深入的理论探讨,并运用中国工业企业数据库的横断面数据,对两种关系的影响进行实证检验,结果表现出显著的变化。到“十一五”末期,虽然一些行业,如制造业,的工资水平有所提高,但其相应的工作效率却没有跟上,这意味着工作效率的提高要比工资水平的提高要慢。卢峰(2007)以我国制造业行业为例,运用1991-2005年的数据进行研究,发现劳动报酬年均增长率高于同期人均工资的年均增长率。根据曲玥(2009)对2000-2007年中国大型制造业企业的调查结果显示,8年间,劳动者的收入水平提高了91.72%,而其相应的工作效率却只有292.61%,这表明,工资的提高幅度明显小于工作效率的提高。

(二)劳动报酬增长与劳动生产率增长同步提高

Martin Feldstein(2008)指出,由于人们更多地关注于工资,而忽略了总报酬,从而导致劳工收入与劳动生产率之间的差距无法得到有效的拉大;此外,由于缺乏对工资与劳动生产率之间的不同的通货膨胀率的准确计算,也使得这种差距无法得到有效的弥补。因此,作者坚信,劳动收入的提高与劳动生产率的提升是密不可分的。李庆华(2000)通过阐述我国收入分配失衡的情况,建议关注不同行业、人群以及不同地区存在的收入差距问题,积极调解差距,保障劳动者报酬增速和劳动生产率增速同步,逐渐缩小两者间的不平衡发展。根据郑月理(2012)的研究,广东省的劳动报酬与生产效率的联系正在逐渐加深。而根据许可(2015)的调查,1978-2014年间,广东省的劳动报酬与劳动生产率的变化呈现出一种相互协调的态势,即两者的变化幅度虽然各异,但整体而言,它们都呈现出一种相互促进的态势。经过研究发现,在当前的经济形势下,劳动者的收入水平与其所处的行业之间存在着密切的联系,而这种联系的形成,则取决于多种因素,包括但不限于:政府的政策、企业的发展、社会的发展以及个体的努力。蔡昉(2012)指出,中国正处于刘易斯拐点,这意味着劳动力市场正在从供大于求的状态发展到供不应求的状态,从而导致了薪酬的增长。实现工资增长和劳动生产率提高同步,才能保障宏观经济平稳运行。

三、数据来源、变量选择及描述性统计

(一)数据来源

本文中的数据来源于国家统计局网站的中国统计年鉴,并在统计年鉴数据的基础上整理而成。选取2005—2019年这15年的国内生产总值、就业人员数以及城镇就业人员平均工资。

(二)变量选择和度量

1.劳动生产率

劳动生产率是指劳动者在一定时期内创造的劳动成果与其相适应的劳动消耗量的比值。本文选取从业人员的人均国内生产总值来衡量劳动生产率,而从业人员的人均国内生产总值用国内生产总值与就业人口数的比值计算。

2.劳动报酬

劳动报酬用工资来衡量,在实证研究的数据选用上通常以“职工工资”的数据来表示,本文选取中国统计年鉴中的“城镇单位就业人员平均工资”这一指标来反映我国劳动者的劳动报酬情况。

(三)描述性统计

如图3所示,将劳动报酬增长率和劳动生产率增长率绘制成折线图,可以发现劳动报酬增长率呈现出先增大后减小最终趋于平缓的趋势;劳动生产率增长率大致呈现先增大后减小,再增大再减小的趋势,但是波动在逐渐减小。从我国劳动报酬增长率和劳动生产率增长率的数据来看,2007年劳动报酬增长率和劳动生产率增长率最大,2009年劳动生产率和劳动报酬增速的起伏变动较大,2005—2008年、2010年、2011年、2013年以及2017年劳动生产率增长率要高于劳动报酬增长率,其余年份劳动报酬增长率要高于劳动生产率增长率。

图3 劳动报酬增长率和劳动生产率增长率趋势图

四、实证分析

通过2005—2019年的统计年鉴,我们计算了劳务工资与劳务产出的变化。我们利用Eviews统计软件检验了两个指标的变化趋势,并通过格兰杰因果关系检验确定了它们之间的关系。最终,我们建立了一个VAR模式,并通过脉冲响应分析与方差分析得到了结果。

(一)单位根检验

在非常复杂的时期,如果一组变量的平均值存在差异,就可能会出现虚假的回归结果。为了避免出错,我们必须首先通过ADF单元来确定两组变量的增长率,即劳动报酬增长率与劳动生产率增长率。为了降低异方差、实现数据操作中的准确性,在研究时对这两组数据进行取对数调整,分别记为 Lwg,Lpd,然后对取对数之后的数据进行单位根检验。

表4-1 劳动报酬增长率和劳动生产率增长率ADF检验

变量 | 检验统计量 | 临界值(1%) | 临界值(5%) | 临界值(10%) | 检验结果 |

Lwg | -1.444663 | -4.121990 | -3.144920 | -2.713751 | 不平稳 |

Iwg(1) | -5.886776 | -4.121990 | -3.144920 | -2.713751 | 平稳 |

Lpd | -2.251611 | -4.004425 | -3.098896 | -2.690439 | 不平稳 |

Ipd(1) | -5.065663 | -4.121990 | -3.144920 | -2.713751 | 平稳 |

在本研究中,我们将Lpd和Lwg的统计学意义降低到 5%,并使用ADF进行分析。我们发现,虽然它们原来并非一个稳定的序列,但它们的一阶差分却保持着一个稳定的状态,因此我们可以认为它们已经经受住了平稳性的考核。

(二)协整检验

经过检验,我们发现,尽管劳动报酬与工作效率的变化趋势并非一致,但它们的变化趋势都呈现出一阶单整的特征。我们发现,这两个变量的变化趋势都相似,并且经过检验,它们都呈现出一致的特征。为了验证这一点,我们还使用了协整检验的方法,以确定它们之间的相互作用。

表4-2 协整检验结果

Value | Prob.* | |

Engle-Granger tau-statistic | -5.863921 | 0.0026 |

Engle-Granger Z-statistic | -90.08237 | 1.000 |

如表4-2所示,可能概率为0.0026,则拒绝原假设,说明dlwg和dlpd之间存在协整关系。

(三)格兰杰因果分析

通过单位根检验和协整检验后,进行格兰杰因果关系检验验证劳动报酬增长率和劳动生产率增长率之间是否存在因果关系。

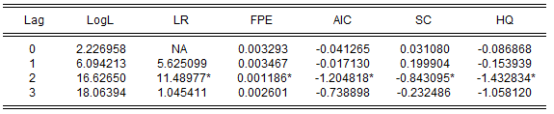

表4-3 最优滞后阶数选取

如表4-3所示,可以得出劳动报酬增长率和劳动生产率增长率的最优滞后阶数为2。

表4-4 格兰杰因果检验结果

Null Hypothesis: | F-Statistic | Prob. |

Lwg does not Granger Cause Lpd | 7.1438 | 0.0135 |

Lpd does not Granger Cause Lwg | 5.3876 | 0.0286 |

由表4-4可知,在0.05的显著性水平下,劳动报酬增长率和劳动生产率增长率之间是互为因果关系的。

(四)构建VAR模型

向量自回归模型(VAR)是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归的一种模型,用于估计联合内生变量的动态关系。VAR模型的一般表达式为:![]()

其中,Yt是m维内生变量向量,Xt是d维外生变量向量,A1...Ap和B1...Br是待估的参数矩阵,内生变量和外生变量分别有p和r阶滞后项,![]() 为随机扰动项。

为随机扰动项。

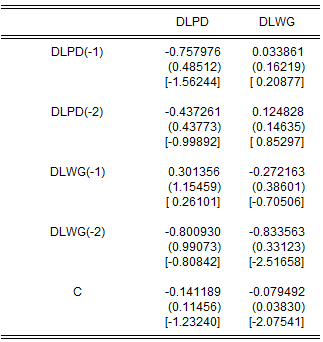

表4-5 VAR模型估计结果

注:小括号中的数值表示标准差,中括号中的数值表示t值

如表4-5所示,是VAR模型估计的结果。由于只有稳定的VAR 模型才可以进一步做脉冲响应分析和方差分解,所以建立VAR模型后,需要对其稳定性进行检验,接下来采用单位根(AR根)检验法检验模型的稳定性。

如图4-1所示,对模型的单位根检验的结果显示,所有点值都出现在圆内,表明这一模型存在稳定性,说明VAR模型能够反映我国劳动报酬增长率和劳动生产率增长率之间的相互影响关系。

图4-1 AR根检验

(五)脉冲响应分析

通过脉冲响应分析与方差分析,我们可以深入探究VAR模型的内生变量,以及这些变量如何影响其他内生变量,进而更好地理解其运行机制及其变化趋势。

图4-2 脉冲响应分析结果

从图4-2可以看出,dLpd对dLwg的响应不是一蹴而就的,而是先是出现正向冲击,随后是负向冲击,最终又是一次正负向波动,并且在两者之间存在两倍的标准差偏离带(2S.E),这表明,劳动生产率的提高会对劳动报酬的提高产生重要的影响。dLwg对dLpd先产生正向影响,然后逐渐减小,后又产生负向影响,正负向波动,最后趋于平稳,说明劳动报酬增长率对劳动生产率增长率产生影响。

(六)方差分解

通过方差分析,我们可以更好地了解各种冲击对变量的影响,并评估它们的重要性。

表4-6 方差分解分析表

![W@JT{]{PFM6Y3YY~8C8EGSI](/convert/2023-05-25/file_168500021555575250.008.png)

根据表4-6的数据,我们发现,dLpd的方差分析显示,它的受外部因素的影响程度已经从第一期的100%下降至第10期的95.41191%,并且这一比例依旧很高。此外,我们还发现,随着工资水平的提高,工人的工资水平也会随之提高,这一趋势也会持续下去。总之,我们发现,工资水平的提高会导致工人的工资水平也会随之提高,这一趋势也会持续下去。然而,随着时间的流逝,这种影响越来越明显。

由dLwg的方差分解可以看出,dLpd的冲击对dLwg的响应在第一期达到了81.25445%,这说明了劳动生产率增长率的变动对劳动报酬增长率有着最直接的影响,这种影响随着时间的推移先减小后增大。而dLwg对其自身冲击的响应先增大后减小。劳动生产率增长对劳动报酬增长产生直接较大的影响。

五、结论

通过单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、建立向量自回归模型、脉冲响应分析、方差分解,分析劳动报酬增长率和劳动生产率增长率之间的均衡关系和格兰杰因果关系。

经过单位根检验和协整检验,我们发现劳动报酬增长率与劳动生产率增长率之间存在着协整关系,这表明我国劳动报酬的增长与劳动生产率的提高可以实现长期的平衡。

其次,通过格兰杰因果关系检验验证两者的因果关系,得到劳动报酬增长是由劳动生产率提高“格兰杰引起”的,并且劳动生产率提高也是由劳动报酬增长“格兰杰引起”的,说明劳动报酬增长和劳动生产率提高是彼此的因果关系。

经过脉冲响应分析和方差分解,我们发现,劳动生产率的提高会直接导致劳动报酬的增长,而这种增长会在一定程度上滞后于劳动生产率的提高,但随着时间的推移,这种影响会变得越来越明显。

参考文献:

[1]赵登辉,林康,王旭.实现劳动报酬增长与劳动生产率提高同步的路径选择[J].现代经济探讨,2011(09):23-26.

[2]郑月理. 广东省劳动报酬与生产效率的关系研究[D].广东商学院,2012.

[3]陈贝.广州工资与劳动生产率的比较分析[J].探求,2014(05):88-104.

[4]蔡昉.工资与劳动生产率的赛跑[J].贵州财经学院学报,2012(03):1-5.

[5]胡尔康.我国职工劳动报酬与劳动生产率的比较思考[J].区域治理,2019(42):229-231.

[6]周建锋,杨继国.劳动生产率与劳动报酬能否同步提高——基于马克思经济学的分析[J].经济学家,2019(10):36-45.

[7]许可. 劳动报酬增长和劳动生产率提高的关系研究[D].南京财经大学,2016.

[8]钱诚,马宁.中国制造业的劳动报酬增长与劳动生产率提高:关系、趋势及实现路径[J].中国人力资源开发,2014(15):81-86.

[9]钱诚.我国制造业劳动报酬与劳动生产率同步提高对策研究[J].人事天地,2014(05):11-15.

[10]Adalmir Marquetti.Do rising real wages increase the rate of labor-saving technical change?Some econometric evidence[J].Metroecnomica,2004.

[11]Akerlof,GA and Yellen,JL.Efficiency Wage Model of the Labor Market.New York:Cambridge University Press,1986.

![]()